Dès la préhistoire l’art du tressage de tiges végétales fait son apparition. La vannerie est considérée comme l’un des métiers les plus anciens. Réalisé avec des tiges végétales souples. Les plus anciens objets découverts lors de recherches archéologiques nous apprennent que cet artisanat remonte à prés de 10.000 ans, avant notre ère. En Afrique des restes de poteries font apparaitre des traces de tressage.

Dès la préhistoire l’art du tressage de tiges végétales fait son apparition. La vannerie est considérée comme l’un des métiers les plus anciens. Réalisé avec des tiges végétales souples. Les plus anciens objets découverts lors de recherches archéologiques nous apprennent que cet artisanat remonte à prés de 10.000 ans, avant notre ère. En Afrique des restes de poteries font apparaitre des traces de tressage.

Il existe deux types de vannerie, celle à base de tiges végétales tressées et la vannerie spiralée qui elle est à base de cordons de paille de céréales ou d’herbes sauvages assemblés par des lanières végétales obtenues par éclissage(1) souvent à base de ronces ou d’osier. Cette dernière est plus confidentielle et en voie de disparition. ((1)Voir texte à ce sujet, en fin d’exposé)

Mais revenons à l’histoire de la pratique de la vannerie classique, celle réalisée à base d’osier. Les peuples du Moyen-Orient on très tôt développé cette pratique pour en faire des fauteuils, des coffres, des paniers pour le transport de la nourriture humaine et animale. En Egypte, il a été retrouvé des cercueils réalisés en vannerie. Les objets ainsi fabriqués étaient parfois de véritables œuvres d’art. Par la suite, l’Empire romain a développé la culture de l’osier de façon performante. La plupart des meubles étaient à base de vannerie.

En France il faudra attendre le 13e siècle pour que la vannerie soit considérée comme un artisanat à part entière, curieusement la mention de vannier est rarement citée, laissant place à ceux qui commercialisaient les objets ou les utilisaient les objets en vannerie. Exemple, on citait le charbonnier et sa hotte, ou la boulanger et sa corbeille à pain.

En Allemagne, dès le moyen-âge, les vanniers ont pignon sur rue à travers des associations organisées de vanniers, notamment à Munich à partir de 1590 et un peu plus tard à Berlin au 18e siècle. Les travaux de vannerie connaissent un essor important, l’on y trouve une multitude d’objets employant cette technique, avec des formes nouvelles.

En 1773, Johannes Puppert, développe un nouvel appareil pour réaliser des éclisses d’osier, ce qui permet la réalisation d’une vannerie plus fine. Toutefois les vanniers allemands trouvent les règles de ces associations trop strictes, alors ils préfèrent prendre leur liberté et travailler seuls en se spécialisant.

Au 19e siècle sonne l’air de « l’Art Nouveau ». C’est l’heure des berceaux en osier, mais aussi des petits meubles en vannerie, les lits pour enfants, les coffres à linge. Les fleuristes se procurent des corbeilles pour leurs compositions florales. Cela pousse certains petits ateliers à se former. C’est l’apparition d’une nouvelle industrie de la vannerie qui fait appel au travail à domicile payé à la pièce.

Alors que se déclare le premier conflit mondial. L’industrie vannière doit se joindre à l’effort de guerre en fabriquant des paniers à munitions ou des genres hottes pour équiper les chevaux à transporter des charges lourdes. Mais lorsque le clairon de Rotondes sonnera la fin du conflit, il sonnera aussi la fin des commandes. Bientôt de nombreux ateliers fermeront.

La France et l’Europe, devenus exsangues après tant de soldats tombés sur les champs de batailles, mettront de nombreuses années à retrouver leur dynamisme. Pourtant certaines vanneries reprendrontdu service. Ce fut le cas des Établissements Collin de Saint Etienne de Mer Morte, qui en 1928, ouvre un atelier de vannerie à Saint Christophe du Ligneron, où vont travailler une dizaine de personnes. Le premier atelier sera ouvert Rue de l’Hôpital, (devenue Rue Jean Yole)(2). Puis dans les années 1930, l’atelier sera transféré, Place de la Bascule où il restera jusqu’à sa fermeture en 1973. Il fut longtemps reconnu comme le plus important employeur de la commune. ((2)Trois personnes de notre famille y ont travaillé.)

Depuis 1978, le métier de vannier est officiellement reconnu par l’Office fédéral pour l’industrie et l’artisanat. Un règlement a été mis en place, afin de déterminer la durée requise de l’apprentissage à deux ans et demi, portée en 1987 à 3 ans. En 1989, la Suisse a créé un organisme international qui a pour but de promouvoir l’industrie vannière et d’en vérifier la bonne qualité des productions.

La vannerie spiralée, un savoir faire en voie de disparition

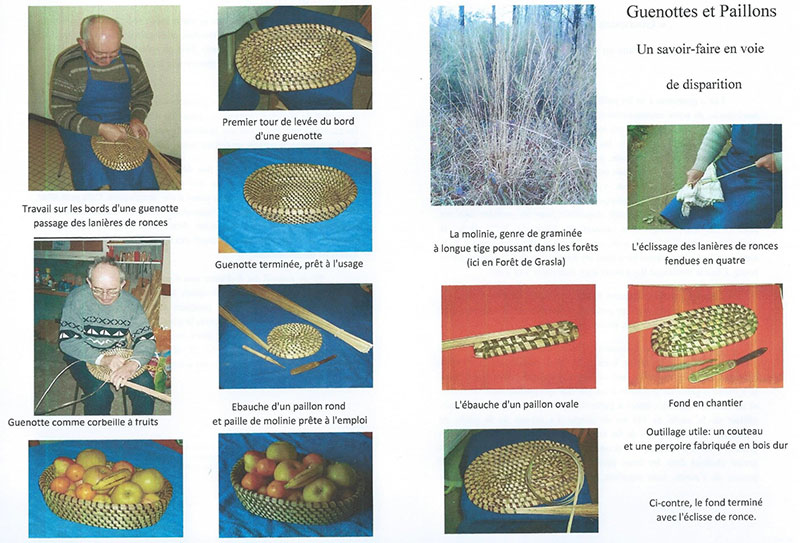

Les « guenottes » et paillons faisaient partie, il y a encore un demi-siècle, de notre environnement rural. Fabriqué au sein même de la maisonnée, le soir à la veillée ou les jours de mauvais temps, en hiver. Les « guenottes » étaient destinées principalement à mettre les graines pour le nourrissage de la volaille de basse-cour, mais aussi servir de premier refuge pour les poussins qui venaient de naître sous la poule couveuse, Je me souviens encore de ces petites boules de duvet que l’on enveloppait dans un tissus chaud et léger, en attendant que « mère-poule » puisse les prendre sous ses ailes. Un autre usage était courant aussi au début du 20e siècle, la « guenotte » servait de corbeilles pour la pâte à pain à faire lever avant de la mettre au four et cela aussi bien dans les fermes que chez le boulanger du bourg.

Les « guenottes » et paillons faisaient partie, il y a encore un demi-siècle, de notre environnement rural. Fabriqué au sein même de la maisonnée, le soir à la veillée ou les jours de mauvais temps, en hiver. Les « guenottes » étaient destinées principalement à mettre les graines pour le nourrissage de la volaille de basse-cour, mais aussi servir de premier refuge pour les poussins qui venaient de naître sous la poule couveuse, Je me souviens encore de ces petites boules de duvet que l’on enveloppait dans un tissus chaud et léger, en attendant que « mère-poule » puisse les prendre sous ses ailes. Un autre usage était courant aussi au début du 20e siècle, la « guenotte » servait de corbeilles pour la pâte à pain à faire lever avant de la mettre au four et cela aussi bien dans les fermes que chez le boulanger du bourg.

Les paillons plats servaient surtout à s’asseoir sur le coin du foyer, lors des froides soirées d’hiver. Un autre usage, ils étaient utilisés comme descentes de lits sur les sols en terre battues des demeures anciennes.

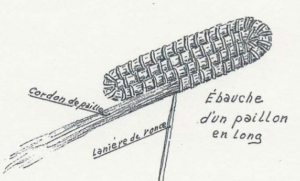

La fabrication des « guenottes » et des paillons est vraiment liée à la nature, car la paille de molinie est présente dans les forêts humides et les tiges de ronces dans les buissons aux bords des chemins. La récolte de paille de molinie se pratique en fin d’automne ainsi que celle des ronces. La paille de molinie est débarrassée de ses graines. Pour les ronces, il faut choisir de longues tiges de l’année, supprimer les épines et les fendre en quatre, puis enlever la moelle, cette opération d’éclissage est assez délicate.  Pour débuter, il sera préférable de choisir un objet ovale. On fera un cordon de paille de quelques centimètres et on commencera la spirale. (voir croquis ci-contre).

Pour débuter, il sera préférable de choisir un objet ovale. On fera un cordon de paille de quelques centimètres et on commencera la spirale. (voir croquis ci-contre).

Personnellement j’ai pratiqué la vannerie spiralée dont la technique m’avait été transmise par notre grand-père paternel, alors que j’étais adolescent.

Recherches, images et dessins, René Seigneuret – Février 2025.

« Guenottes » et Paillons

Un savoir-faire en voie de disparition

Les « guenottes » et les paillons faisaient par3e, il y a encore un demi-siècle, de notre environnement rural. Fabriqués au sein même de la maisonnée, le soir à la veillée ou les jours de mauvais temps, en hiver. Leur utilité était multiple; les « Guenottes » étaient des3nées principalement à me*re le grain pour le nourrissage des volailles de basse-cour, mais aussi de premier refuge aux petits poussins qui venaient de naître sous la poule couveuse. « Je me souviens encore de ces petites boules de duvet que l’on enveloppait dans un tissu chaud et léger, en attendant que « mère-poule » soit disponible pour les prendre sous ses ailes ». Un autre usage était courant au début du 20ème siècle, la « guenotte » servait à faire le pain, on y me*ait la pâte à lever avant de la me*re au four, et cela aussi bien dans les fermes que chez le boulanger du bourg. Chez le boulanger il y a aussi les « Bannettes » en osier.

Les paillons plats servaient surtout à s’asseoir sur le coin du foyer par exemple, ou aussi à faire un genre de « descente de lit » alors que le sol des maisons, à la campagne, étaient en « terre battue ».

La fabrication des « guenottes » ou des paillons est vraiment liée à la nature, car si on le désire, il est possible de réaliser ces objets qu’à base de plantes sauvages : la paille de « molinie » que certain appelleront la « fioche » genre de graminée à longue tige qui pousse dans les forêts, et de lanières végétales faites à partir de tiges de ronces. On peut aussi utiliser de la paille de blé ou de seigle. La récolte de la paille de « molinie» se fera à par3r de fin novembre, une fois débarrassée de ses graines et de ses feuilles, elle donne une ma3ère de qualité. Les ronces seront choisies dans les haies épaisses, en prenant de préférence une pousse de l’année, bien régulière, certaines peuvent mesurer plus de 4 mètres, mais l’on reprendra que la par3e basse (sur 2 mètres environ). Débarrassée de leurs épines et feuilles, elles seront fendues en quatre, (c’est une opéra3on assez délicate). Puis on enlèvera la moelle à l’aide d’un couteau (l’éclissage) afin d’obtenir une lanière végétale qui servira à fixer les cordons de la spirale.

Si l’on veut obtenir une « guenotte » ou un paillon ovale, on fera un cordon de quelques centimètres, puis l’on débutera la spirale en fixant les cordons entre eux grâce aux lanières de ronce. Pour les objets en rond le départ demande parfois un certain savoir-faire.

A vrai-dire, il n’existe pas de formules toutes faites pour la fabrication des « guenottes» ou des paillons. Une fois la technique acquise, chacun peut donner libre-cours à son imagina3on. Cela peut aller de la simple corbeille à fruit, à l’imposante jarre qui trônera à l’entrée du ves3bule de la maison bourgeoise. Mais aussi d’autres objets plus insolites que l’on découvre au hasard des clubs d’anciens, mais hélas de moins en moins souvent.

Si un conseil est à donner aux « novices » c’est de commencer par des objets simples, il sera toujours temps de faire des objets plus compliqués par la suite. Les premiers essais sont parfois un peu difformes, mais cela n’est pas grave, le plaisir n’est-il pas d’avoir réalisé un objet qui devient rare de nos jours, et qui dans plus d’un demi-siècle sera encore là, si rien ne lui arrive, et cela pour le plus grand plaisir de nos petits-enfants, tout comme nous qui gardons ces précieuses reliques venues d’un autre temps.

René Seigneuret

Décembre 2007

Notes : le terme « gueno&e » est rela.vement local dans l’Ouest de la Vendée, certains disent aussi « une bourriche ». Cette technique est appelée « Vannerie spiralée». Images R. Seigneuret 12/ 2007, pour le Conservatoire des Traditions Populaires.